2006年12月23日

林道終点から登山開始(12:37)〜稜線休憩所(13:29)〜小五郎山頂上(14:14)

下山開始(16:06)〜稜線休憩所(16:31)〜日没(16:47)〜下山完了(17:06)

全行程約5.81Km

|

はじめは、登山口の案内から途中まで歩いたが、林道があることがわかり、下においた車を取りにいくことにした。そのため、GPSマップは途中で切れている。

岩国市錦町向峠の登山口案内の坂を登り、突き当りを右に、それを突き当たると林道になる。左に曲がり林道に入る。すぐにイノシシ除けの柵があるので、開けて車を通らせてもらう。必ず閉めて行こう。

道なりに行くと、登山ノートが置いてある。書き込みをしておいた。さらに進むと行き止まりになるので、ここに車を置かせてもらう。数台は駐車できそうである。

登山口はこの林道に終点にある。

登山道はしっかりしており、林業の作業道のようで、立派な登山道である。

また斜度があってぐんぐん高度を稼ぐが、適度な平面もあり、登りやすい登山道となっている。

ところどころまだ雪が残っている。風もあまりなく穏やかで、太陽が当たっているので思ったほど寒くはない。登山道は、植林もあるが多くは落葉樹で、冬でもあるのでとても明るい。

稜線に出ると、休憩所のような広いところがあり、このあたりから植林はほとんどなくなり、ナラからブナが多く、すばらしく明るい登山道である。落葉した葉を見ると、紅葉の時期は綺麗な山肌が楽しめたのではないかと想像される。

稜線の登山道は急坂であるが、振り向くと展望がきき、疲れを癒してくれる。羅漢山もよく見えるようになってきた。右下には高速道路が龍のようにうねっている。

何度か急坂をやり過ごすと頂上である。

頂上は、日当たりがいいようであるが、なぜか雪が多く残っていた。

人の足跡はなく、動物(種類は不明)の歩いた跡が少しあった。

頂上からは、青野山、十種ヶ峰、すぐ近くに安蔵寺山が、寂地山、冠山、羅漢山など多くの山も望める。

小五郎山は、とても見晴らしがよくて登りやすく、すばらしい山である。その割りに登山客が少ないと思われるのが残念である。

とても穏やかな日だったので、すばらしい風景を肴(?)に、遅めの食事を取りながら頂上でゆっくり贅沢な時を過ごす。

帰り際に雪に書き込みをしておいた。たぶん誰も見ないだろうな・・・。下山途中、日没間際に立ち止まり、数分間向こうの山にお日様が隠れるまで眺める。まもなく、林道終点へ。下山完了。

車のところへ着いて、帰る準備をしていると、まもなくしてもう一番星が出ていた。空も綺麗なので、帰りに長野山に寄ってみた。

長野山は、高度が1000メートルを越えているため、道がバリバリに凍るほど冷えていたが、空は満天の星。天の川もすばらしく手に取るようによく見えた。

とても寒かったが「そら」から、きらめくすばらしい星のプレゼントをもらった。

|

|

|

小五郎山入り口の案内。

|

左の案内の突き当たりのすぐ左にある入り口。

本当の登山口は、もっと先の林道の終点にある。

|

|

|

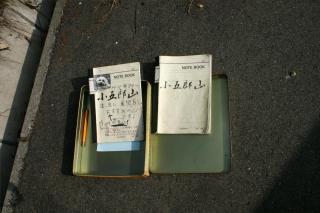

右上の林道に出たすぐ先にある、登山記帳所。

|

左の記帳所にある、登山ノート。書き込んでおきました。

|

|

|

林道の終点。ここに車を駐車しました。

|

駐車場すぐ後ろにある登山口。

|

|

|

登山口すぐにある案内

|

行政の保安林の案内看板。参考になりました。

|

|

|

登山道です。道はしっかりしてとても明るい。

|

←

|

|

|

途中から雪が見えてきた。

|

太陽がまぶしい。明るく気持ちいい雑木林である。

|

|

|

この先が稜線に出る。この上が広くなっている。

|

稜線に出たところの休憩所。向こう側から登ってきた。

|

|

|

登山道。明るいが、このあたりから雪があちこち残っている。

|

落葉樹の枝ぶり。ナラが多い。

|

|

|

笹(ちまきザサ)が多い。

|

沿道は、雪が融けていない。

|

|

|

稜線の登山道。この先急坂がいくつかある。

|

←

|

|

|

頂上。一面の雪。足跡がない。

|

三角点。

|

|

|

羅漢山

|

正面は冠山。

|

|

|

頂上から、下界の高速道路を眺める。

左には鬼ヶ城山

|

安蔵寺山が近くに見える。

|

|

|

|

小五郎山GPSトラック

下の切れたGPSトラックは、林道の登山記帳所まで。

|

|

|

|

|